パッシブな暮らしと自然素材

自然とつながり、五感で季節を楽しむ家

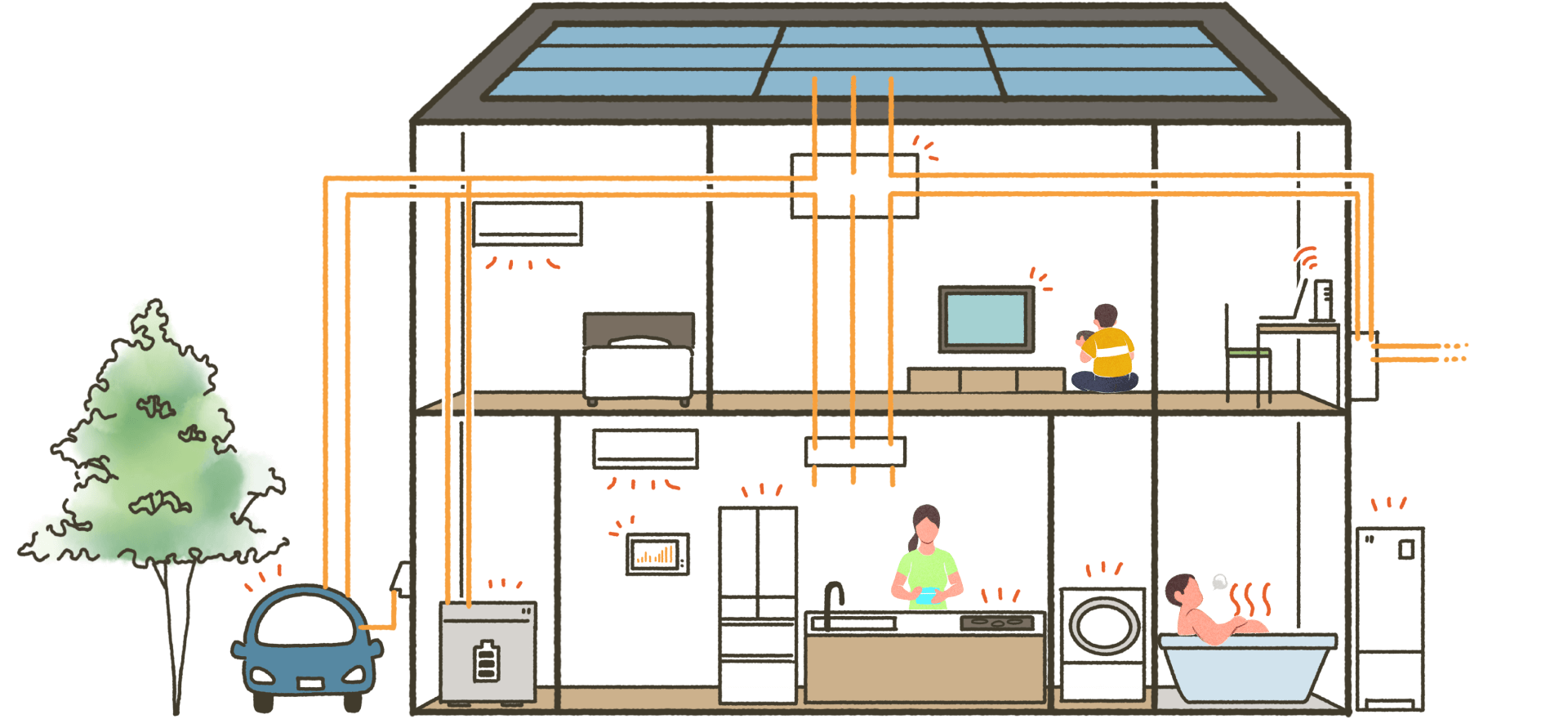

榊住建は、太陽や風といった自然のエネルギーを活かし、建物の配置や外構、植栽にまで工夫を凝らした家づくりを行なっています。 季節ごとの変化を楽しみながら、冷暖房に頼りすぎない快適な室内環境を実現します。

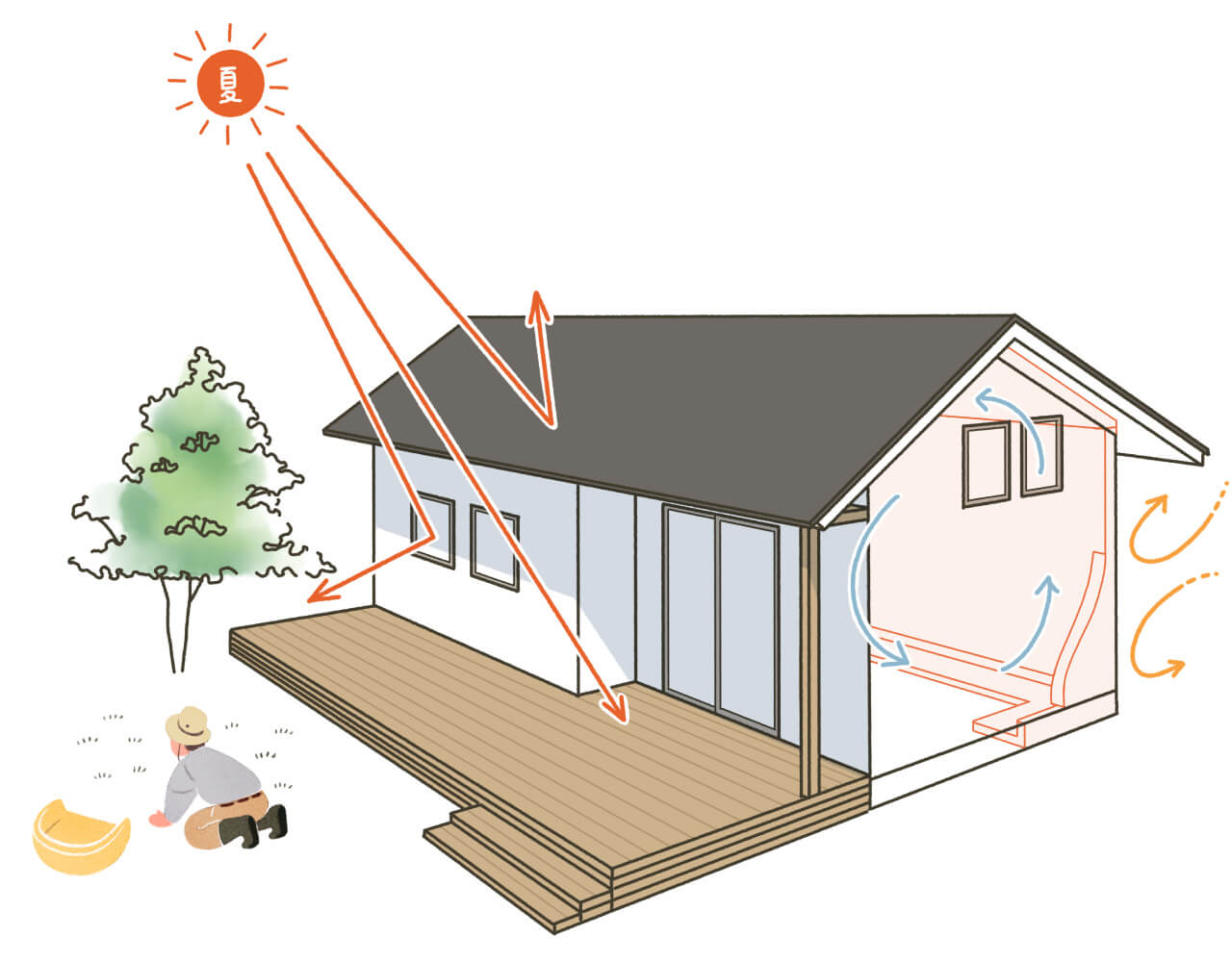

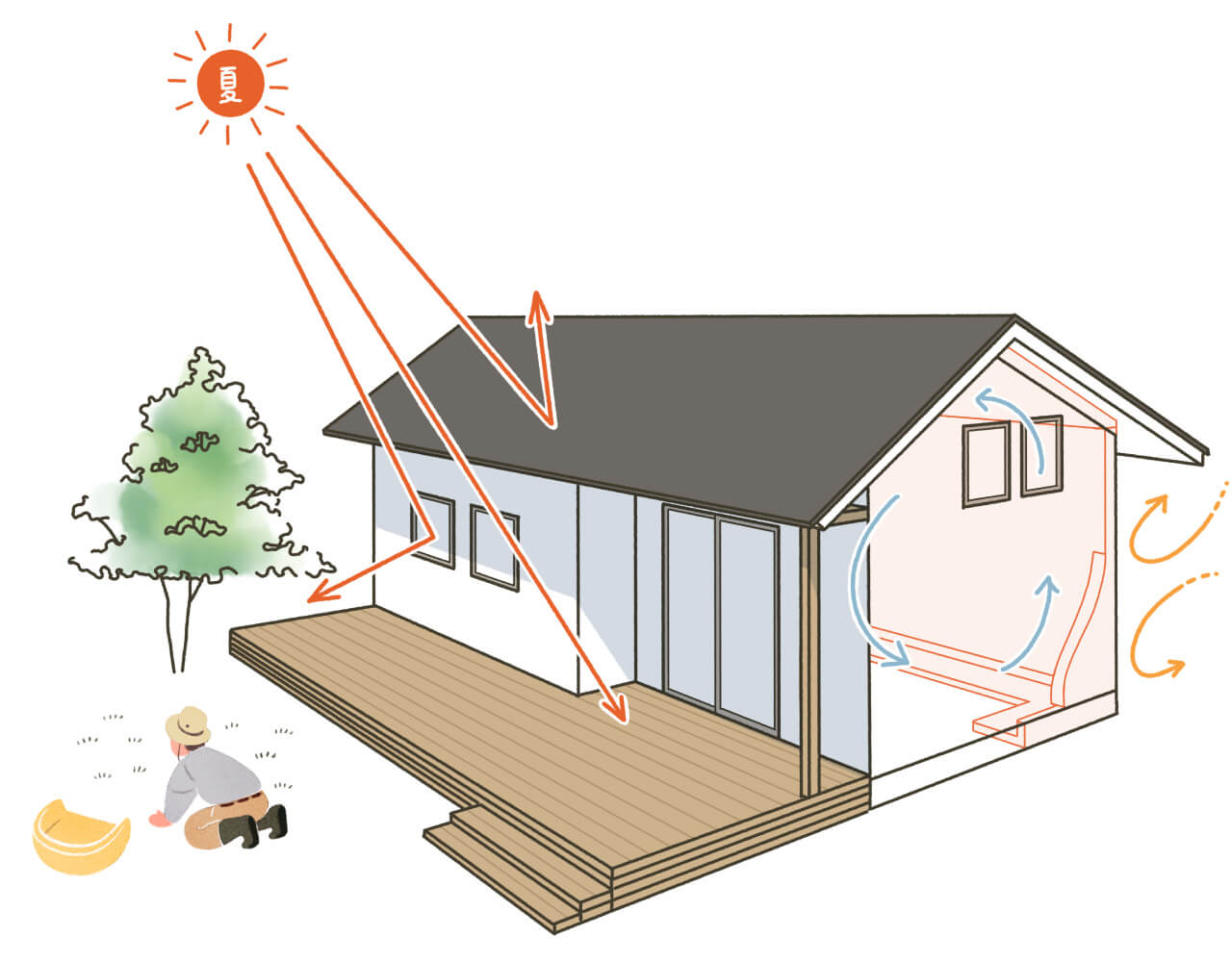

「夏」のポイント

- 南側に落葉樹を植え、こもれ日で直射日光を和らげる

- 庇をしっかり出し、強い日差しを遮る

- 軒の深さで外壁の劣化を防ぐ

- 北側高窓で熱気を逃がす

- 高性能な窓で日射遮蔽を高める

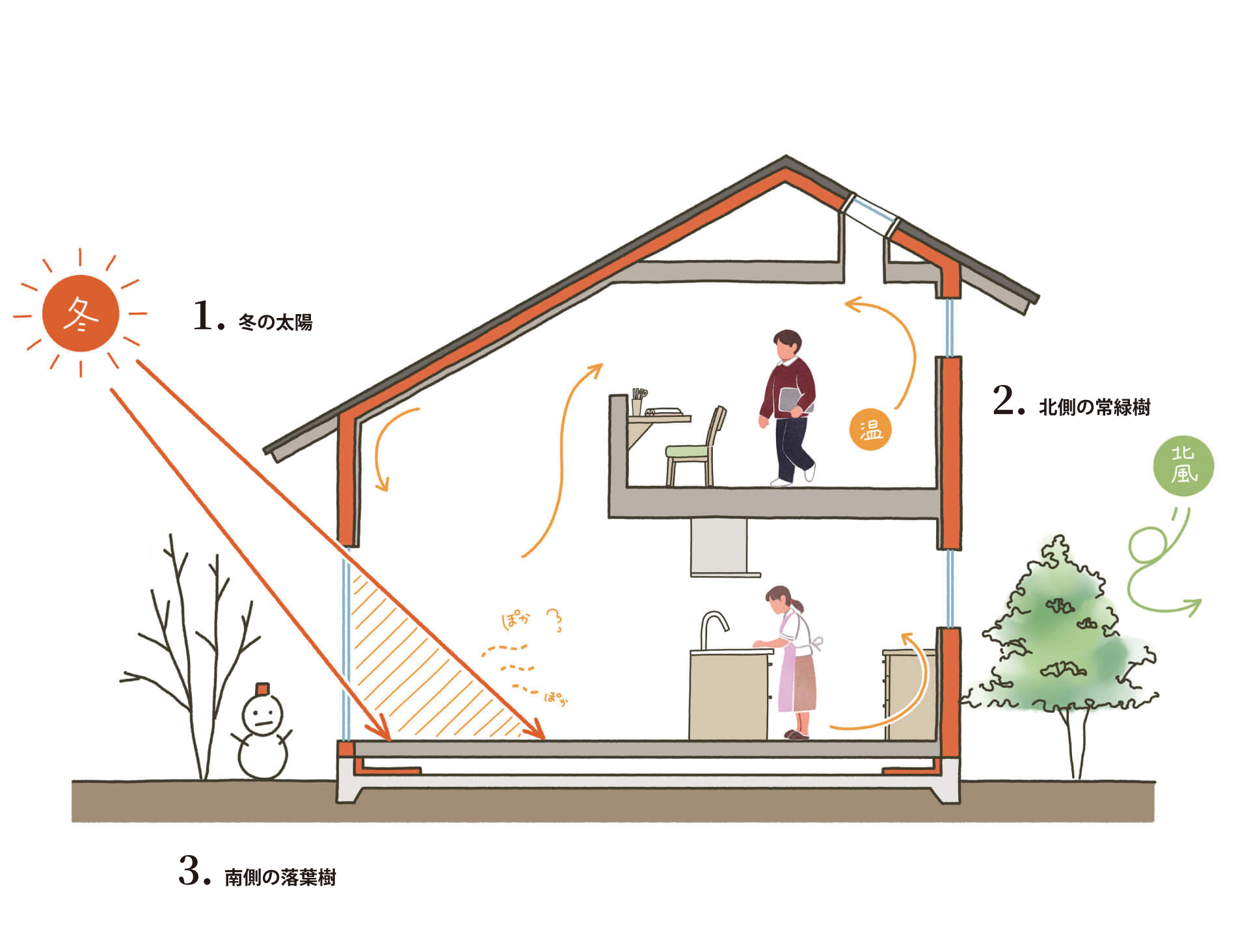

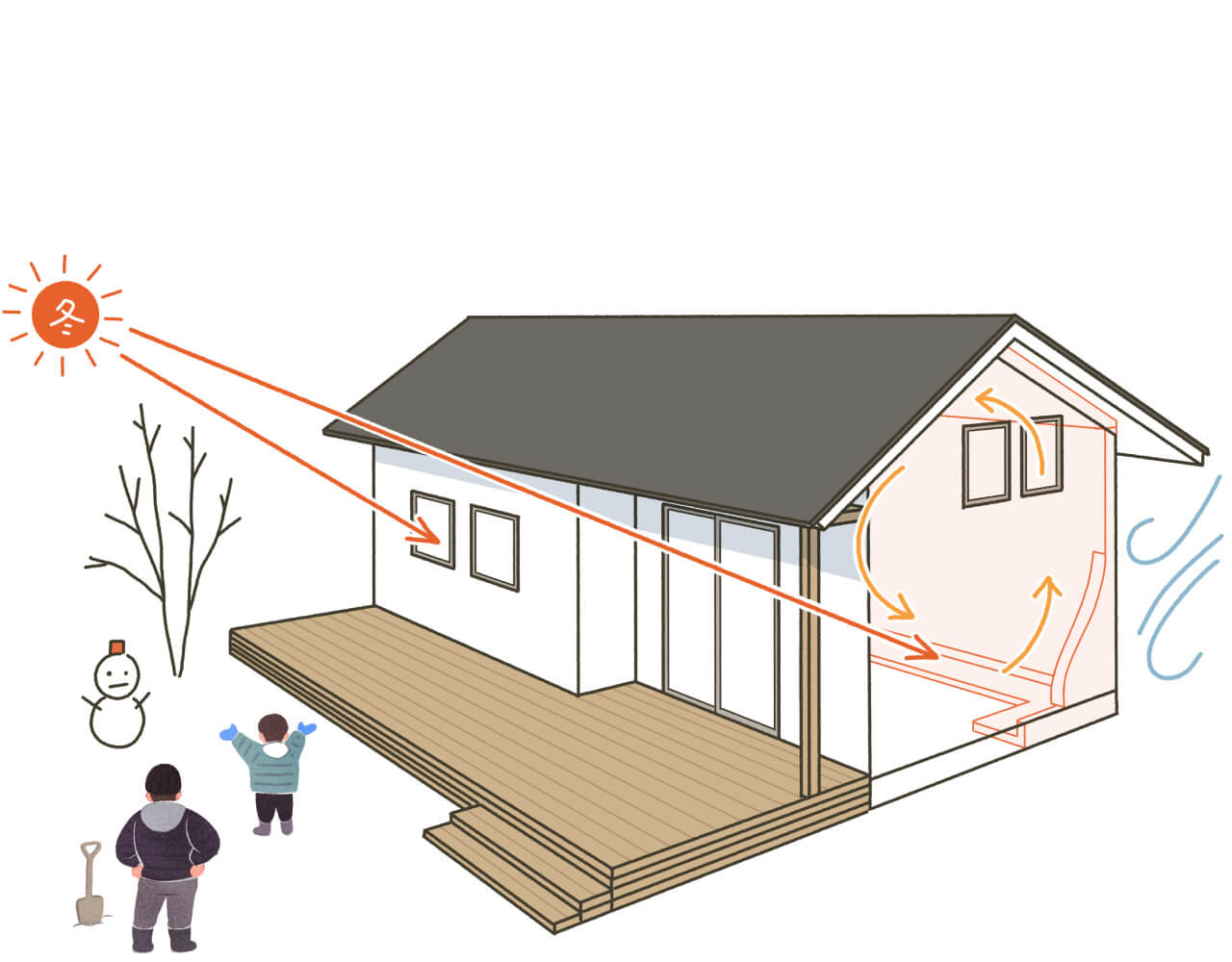

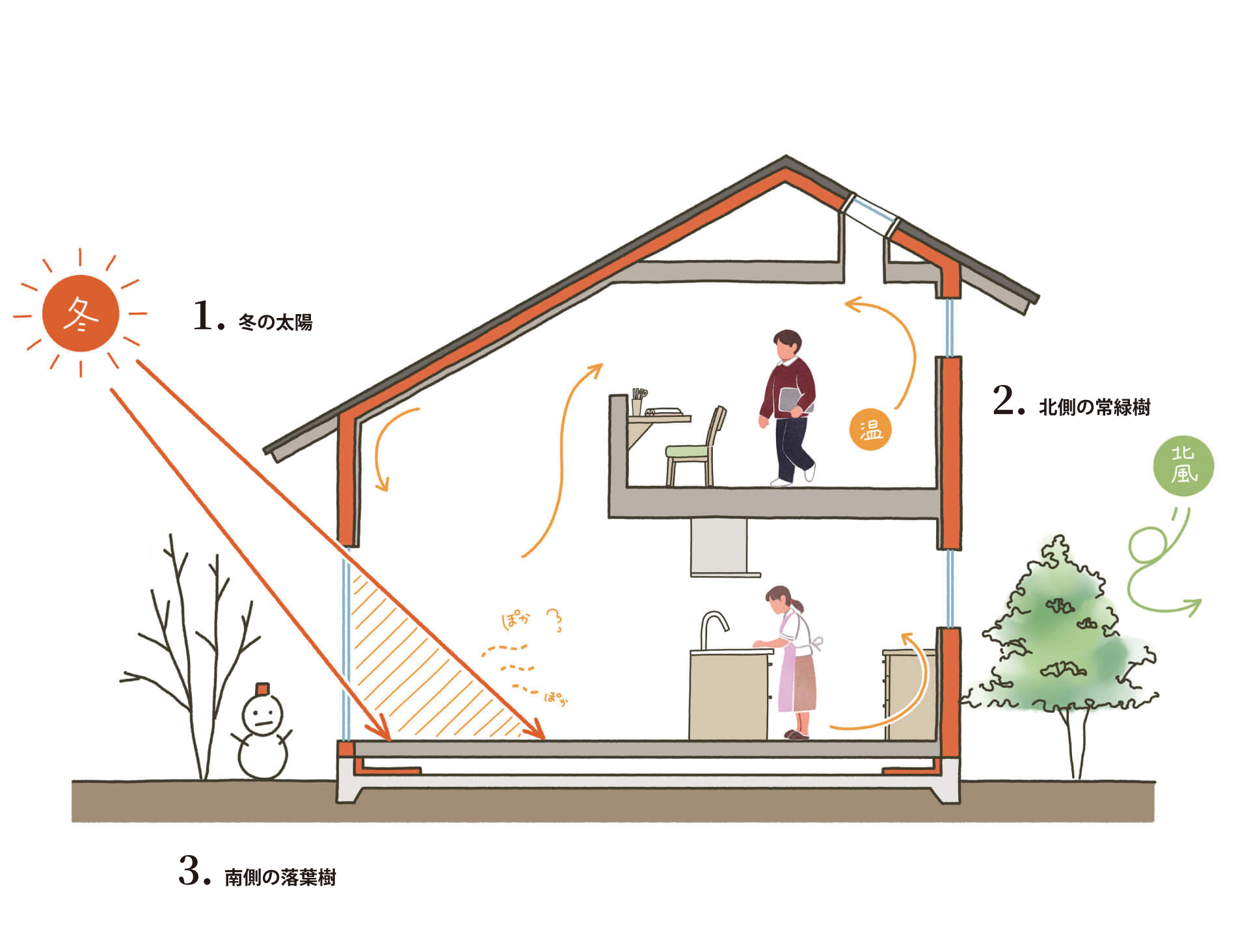

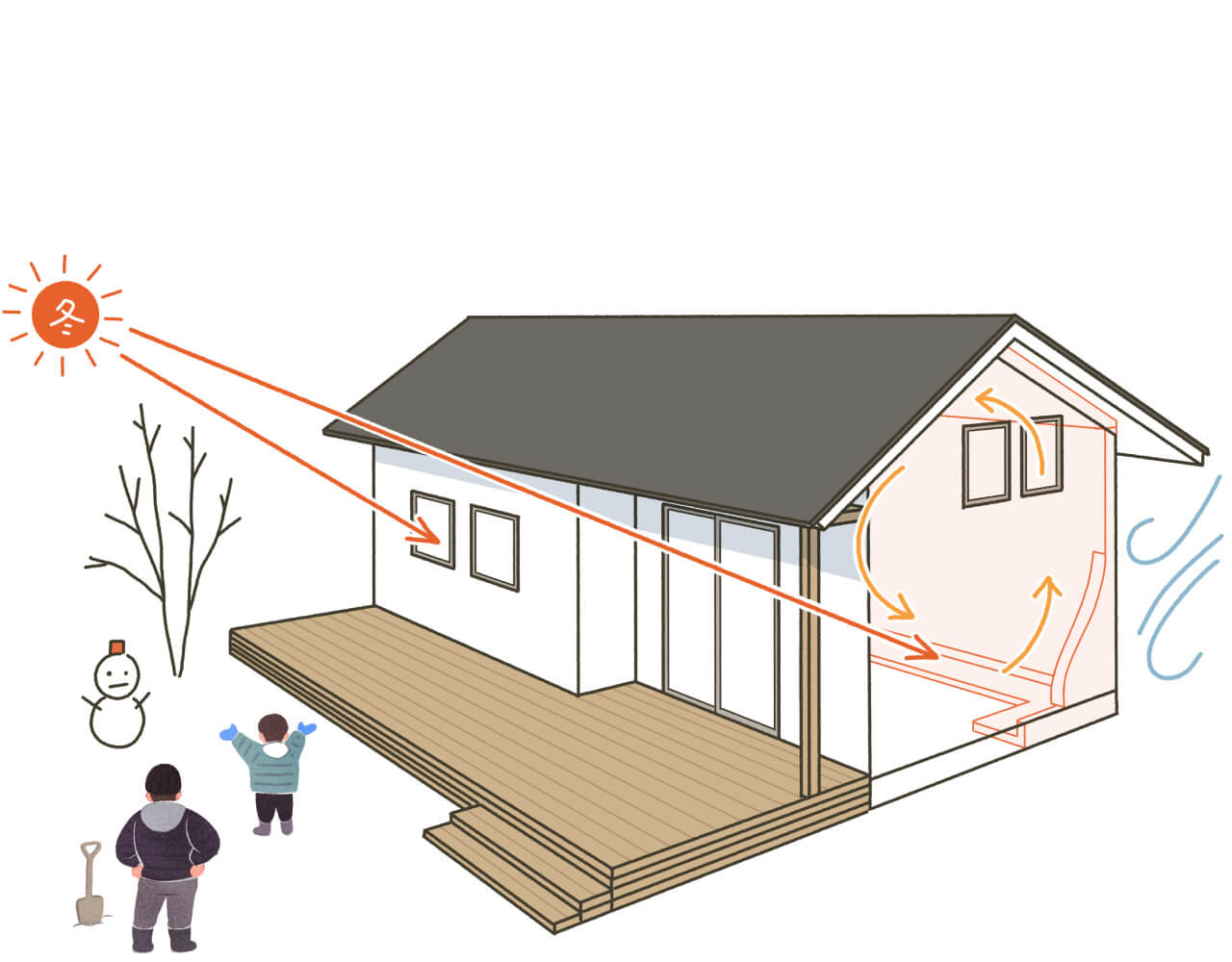

「冬」のポイント

- 冬の低い太陽は庭をくぐり抜けて家を温める

- 北側に常緑樹を配置し冬の寒い北風が通るのを遮る

- 南側の落葉樹は冬には葉が落ちて日差しをお部屋の中まで届ける

自然素材を使う

化学物質を極力使わず、漆喰、土、石、国産無垢材などを用いた安心な素材選びを行っています。埼玉産の木を中心に、構造から家具まで、素材の質と出自にこだわっています。

自然素材は経年変化で味わいが深まり、湿度調整効果によって快適性も向上。カビ・ダニの抑制にもつながります。素材の産地や工場にも足を運び、生産者との信頼関係を大切にしています。

近くの山で育った木が家に使われている…ほっとするし、うれしいねという声が聞こえてきます。

自然素材は、経年変化とともに味わいが増していき、愛おしくなるようなテクスチャに変わります。また、素材自体が湿度をコントロールするので室内空間が快適です。カビやダニも抑えるので健康に安全な住まいとなります。

出来る限り材料の産地や工場を訪れて、目で確認し、生産者と顔の見える関係を築いています。

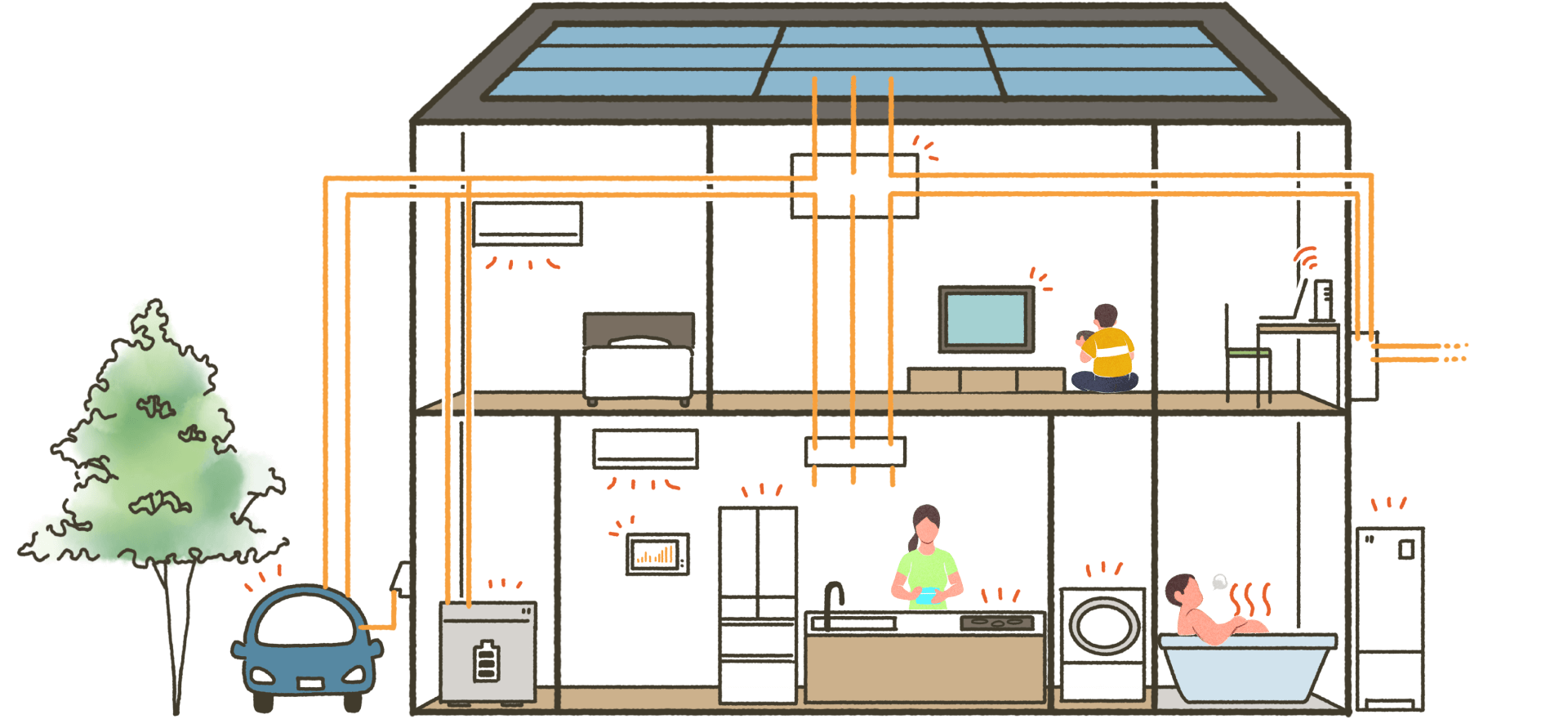

断熱・省エネ性能と仕様

断熱・気密・パッシブ設計で、快適さと省エネを両立

榊住建では、断熱性と気密性を高めることに加え、自然の力を活かした設計で、 一年中快適な室温を保ち、省エネと健康的な暮らしを両立します。

榊住建がつくる家は、暑い夏も寒い冬も毎日快適に暮らせる断熱性能の高い家です。

このような住まいは、家全体の温度差も少なく、健康をまもり、省エネの実現します。

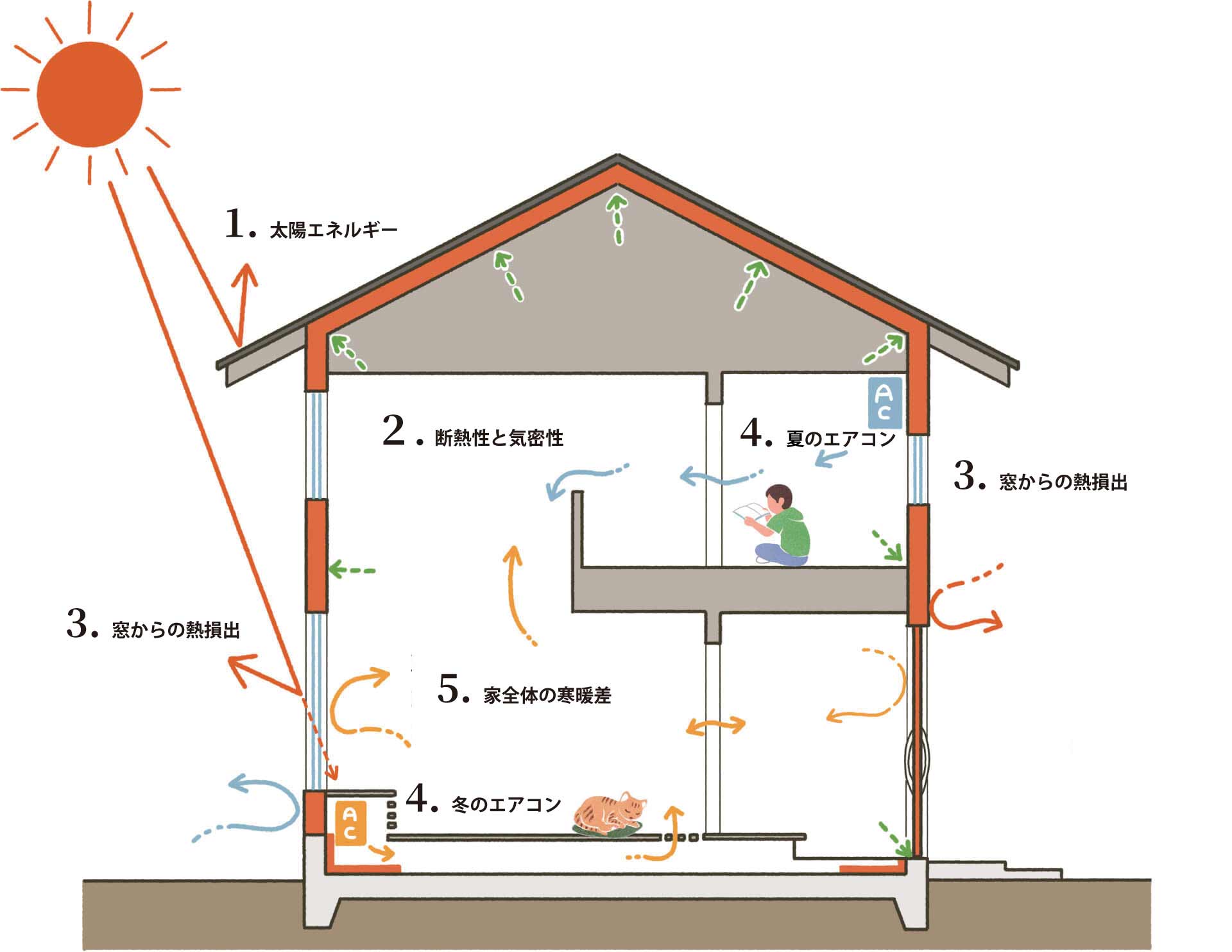

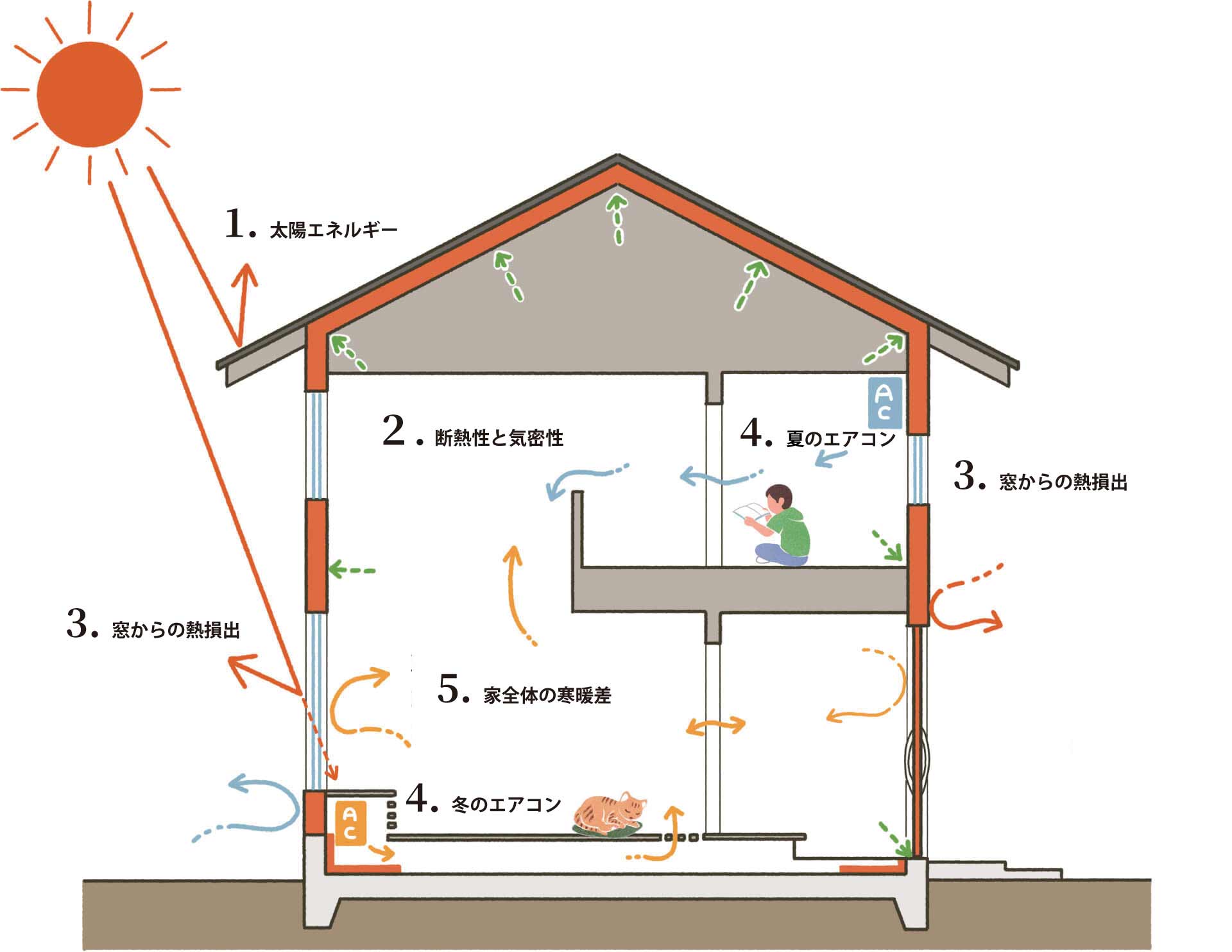

高気密・高断熱の家づくりのポイント

- 太陽エネルギーを取り込む設計

- 断熱性と気密性を高めた全体設計

- 窓の断熱性能にこだわる

- エアコン1台で快適な空気循環

- ヒートショックを防ぐ室温設計

気密性能C値と断熱性能UA値

断熱性と気密性の関係は、敷地環境や建主さんの理想とする暮らしのスタイルやご予算等によって様々なバランスが導き出されます。

榊住建は、建主さん自身が理想する住宅性能をご提案いたします。

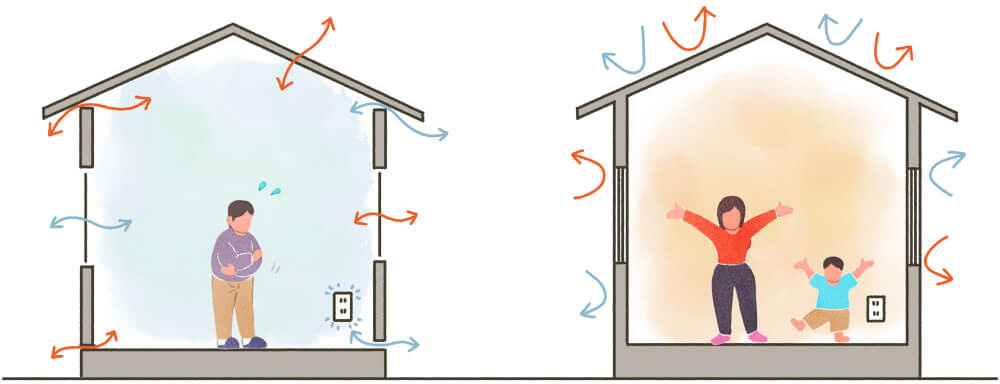

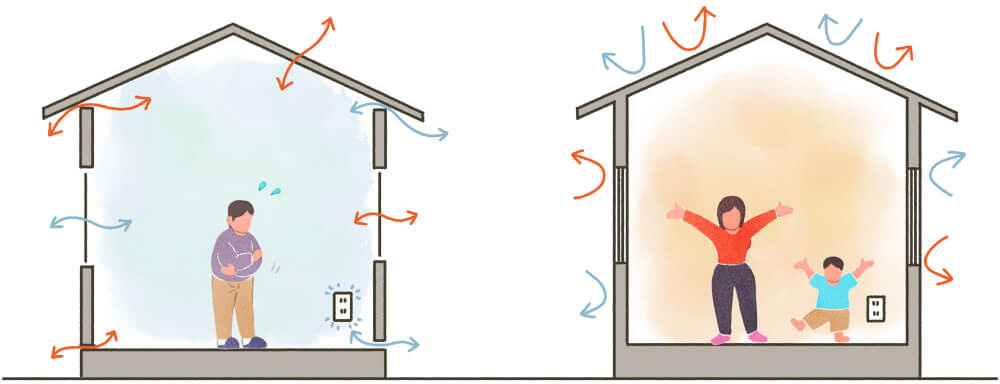

気密性能:C値

家の気密性能を示す数値です。数値が小さいほど隙間面積が少なく室内温熱環境が保たれます。

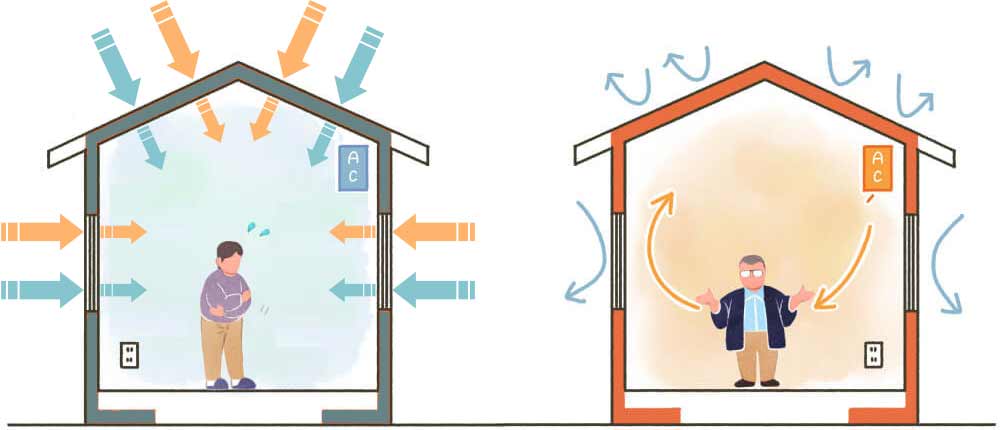

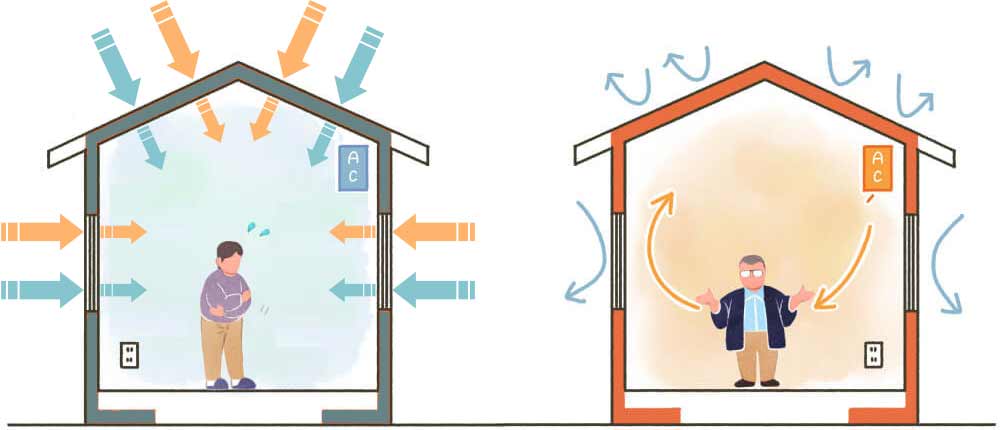

図:気密性の高い家と低い家の違い(風が流れる隙間)

図:気密性の高い家と低い家の違い(風が流れる隙間)

断熱性能:UA値

室外へ逃げる熱量を示す数値です。外部へ逃げる熱量の平均で小さいほど断熱性能が高くなります。

図:断熱性の高い家と低い家の違い(熱が逃げる矢印)

図:断熱性の高い家と低い家の違い(熱が逃げる矢印)

気密と断熱はセットで機能します。

断熱性を高めただけでは家の隙間から熱が外に逃げてしまうため断熱性能が十分に発揮されません。

断熱性と気密性を高めることで性能は向上します。

家全体の隙間が大きいと、折角の断熱性能が極端に落ちてしまいます。

そこで、配管の外壁貫通部やコンセントボックスの裏側等、気密性能を高めるための細かい現場施工を行うとともに、気密測定を実施し性能値を確認しながら日々改善しています。

榊住建が推奨する「断熱等級」

「断熱等性能等級」は住宅の断熱性能を示す数値です。

2022年10月1日に等級5 のさらなる上位等級6、7が新設されました。

2025年から、等級4以上の性能とすることが義務化されましたが、榊住建は、等級6を原則としています。

断熱等級6は、暖房なしでも最低室温が概ね13℃を下回らない程度とされています。

-

- 等級7

- HEAT G3基準相当

-

- 等級6

- HEAT G2 基準相当

-

- 等級5

- ZEH基準相当

- 2030年義務化予定

-

- 等級4

- 平成28年省エネ基準相当

- 2025年義務化

-

- 等級3

- 平成4年省エネ基準相当

-

- 等級2

- 昭和55年省エネ基準相当

-

- 等級1

- 無断熱・法規制なし

結露防止について

榊住建は、結露防止の観点から、理論計算に基づいて屋根や外壁の材料構成を決定しています。

結露が起きにくい素材と工法を採用し、温湿度測定による検証も行っています。

軒の出と太陽高度

季節による太陽の軌道の違いを利用するパッシブデザイン。

太陽高度のシミュレーションから軒の出を設計し、太陽エネルギーを最大限に活かすことで、空調に依存するエネルギー消費を減らしつつも、一年を通して快適な室内環境を維持することができます。

夏のシミュレーション:

夏は太陽が高く昇るため、深い軒が日差しを遮ることで室内が過度に暖まるのを防ぎ、エアコンなどの冷房負荷を軽減します。

冬のシミュレーション:

冬は太陽が低いため、軒が日差しを遮りにくく、太陽の熱を室内に取り込むことができ、暖房負荷を減らすことができます。

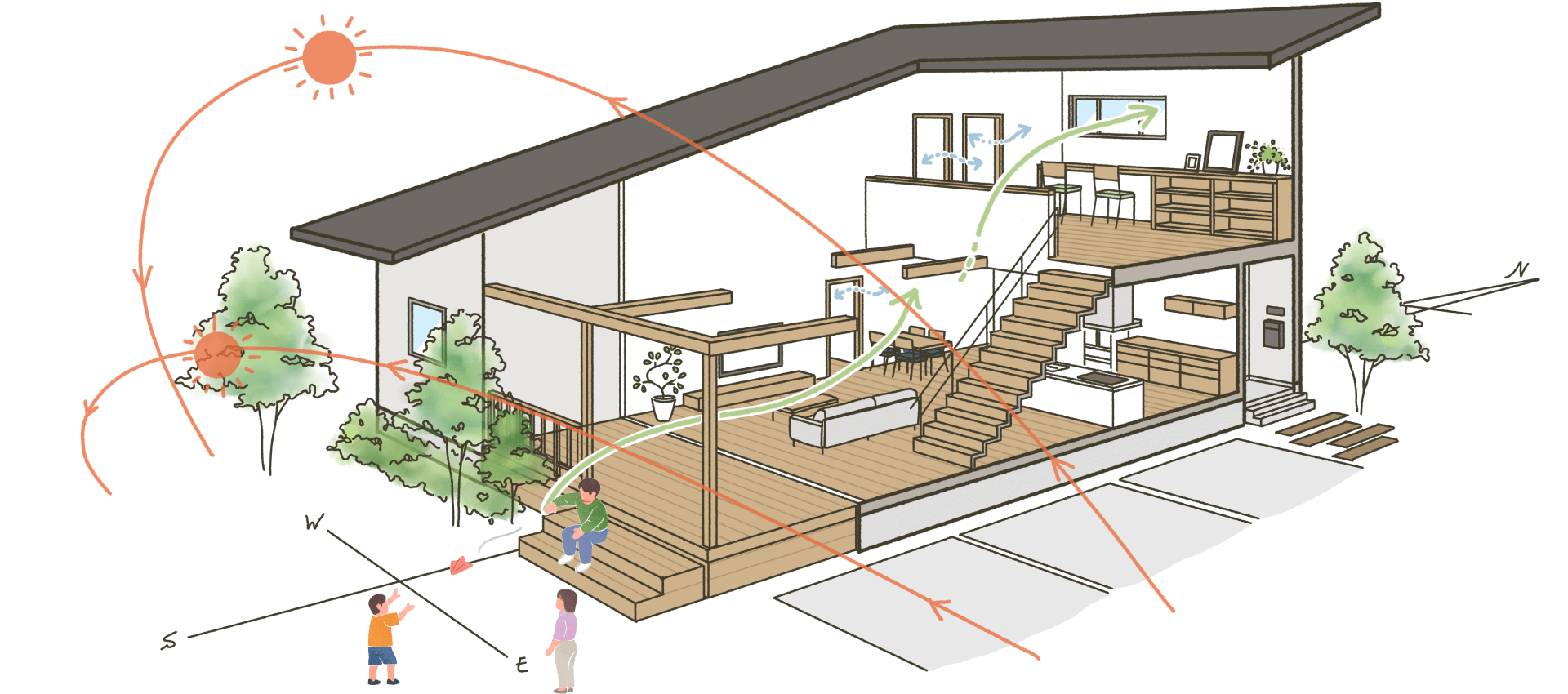

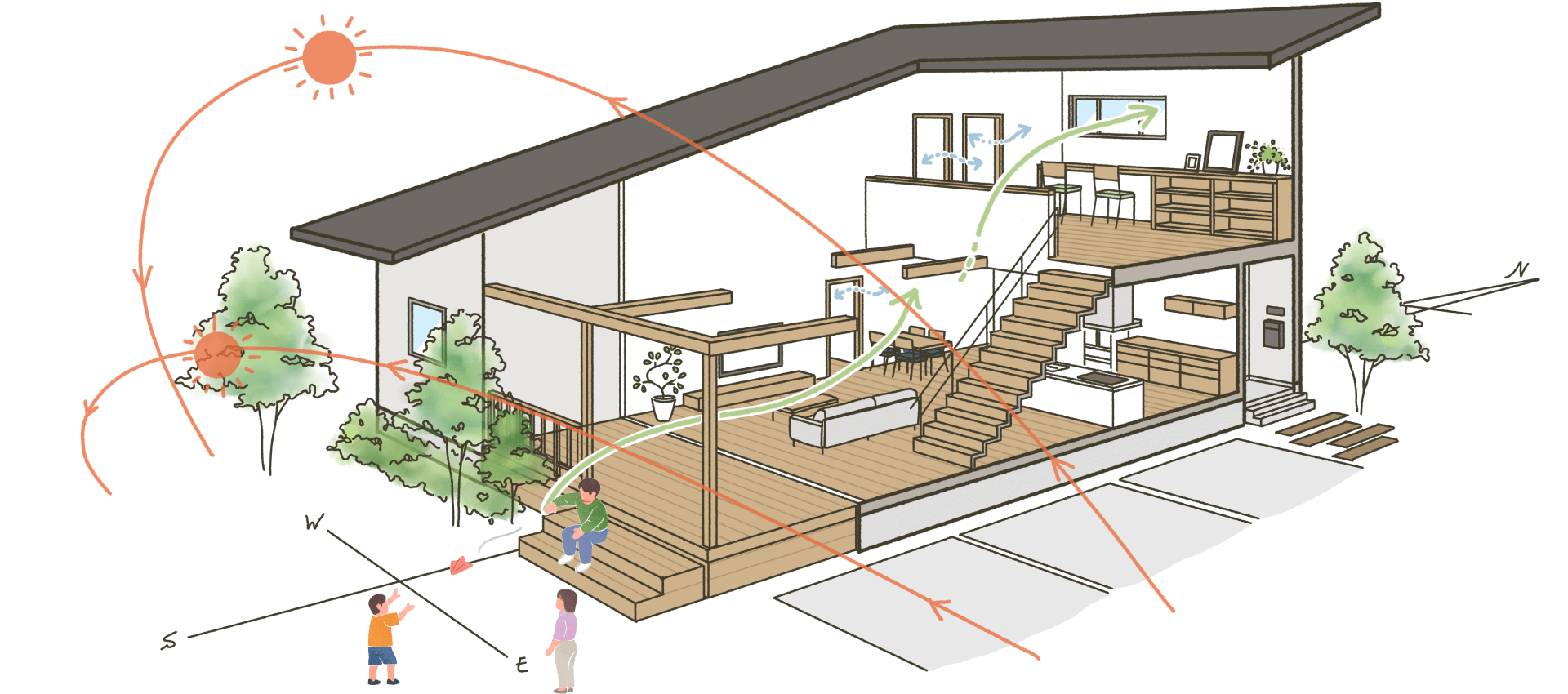

自然の風とゾーニング

建物の向き、風の流れ、窓の位置と高さ、室内扉の有無などは、住まいの室内環境とエネルギー効率に大きな影響を与えます。

住まいの立地環境は様々であり、榊住建は、その土地に合った設計で家づくりを行っています。

-

建物の向き:

建物の向きは日照と風の受け方を大きく左右するため、冷暖房の負荷に直結します。外壁においては建物の向きによってカビが発生することもあります。

-

風の流れ:

風の流れを考慮して建物を配置することで、自然換気を最大化し、空気の質を改善することができます。高窓は、窓を対角線上に配置すると、室内を横切る風の流れが生まれ、より良い通風が実現されます。

-

窓の位置と高さ:

高い位置に窓を設けることで、プライバシーを保ちつつ自然光を取り入れることができます。熱の対流を利用した換気にも寄与します。温かい空気が上昇する性質を利用し、高い位置に設置された窓から室内の熱い空気を逃がすことができます。

-

室内扉の有無:

扉がないオープンな間取りは、家全体を一つの空間として一定の環境にすることができます。

設備に頼りすぎない住まい

住まいは設備に頼り過ぎない方が良いと考えています。

最新の設備には、優れたものが多くありますが、導入コストや運用コストの増大、操作とメンテナンスの複雑化、耐久性への影響、災害時の自立性の欠如などの面で、過度に依存してしまうと、持続性や心地よさの損失につながりかねません。

設備が複雑になればなるほど、操作やメンテナンスも複雑になります。

建主さんがその設備を適切に使いこなすための知識も必要となります。

機械的な設備は、物理的な損耗により寿命があります。

対して、住宅自体は何十年も持つことを前提に作っていますので、過度な設備依存は長期的な耐久性と相反する場合があります。

住まいは、パッシブデザインで自然の力を利用した設計が好ましいと考えています。

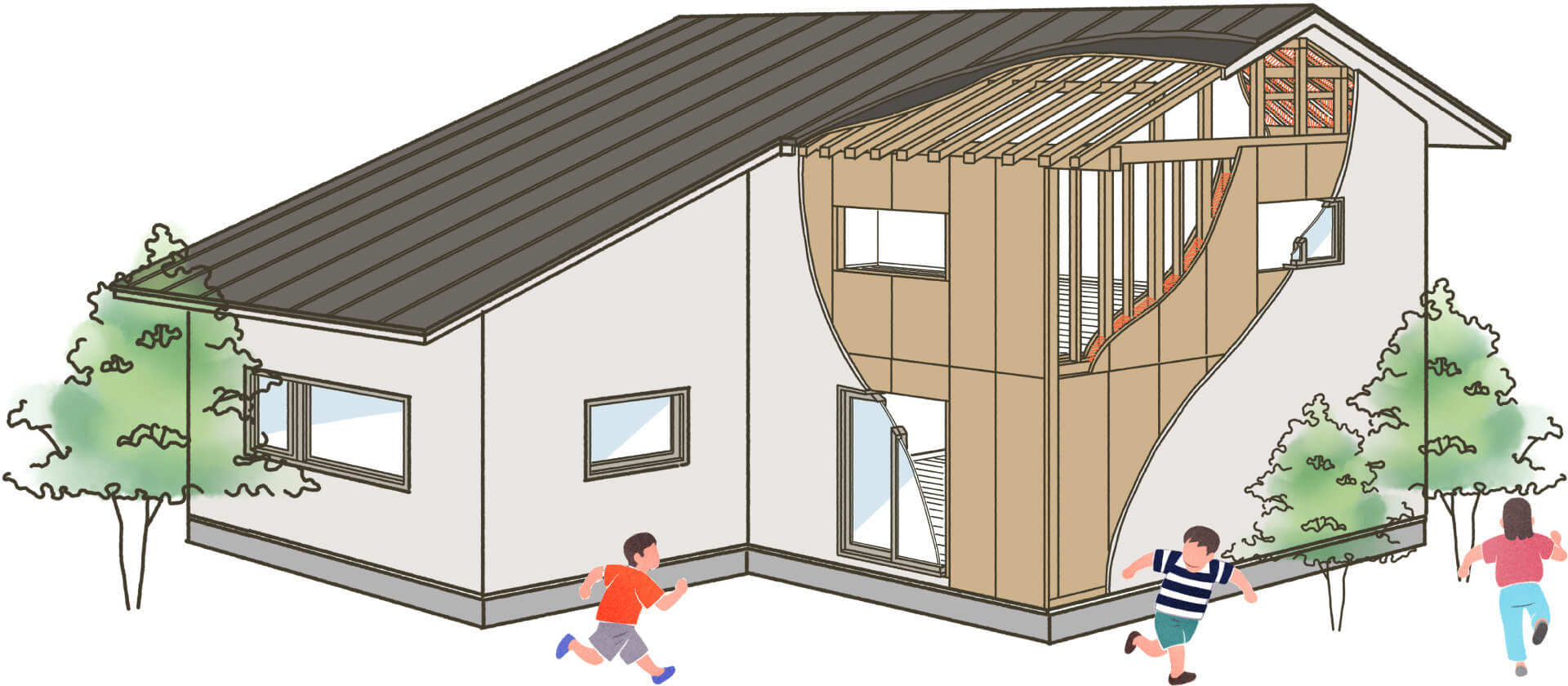

耐震性能と防火・防蟻性能

安心のために、見えない部分こそこだわる

住まいの安心は、構造や素材など、目に見えにくい部分にこそ宿るものです。榊住建では、地震に強い構造設計(耐震等級3)を基本に、防火・防蟻性能まで含めた「住まいの基本性能」にしっかりと向き合っています。設計段階から、地盤、構造、素材、施工方法に至るまで、「長きにわたり安心して暮らせる家」にするための工夫を、一つひとつ丁寧に積み重ねています。

榊住建では、建物の安全性を確認しながら家づくりを進めています。

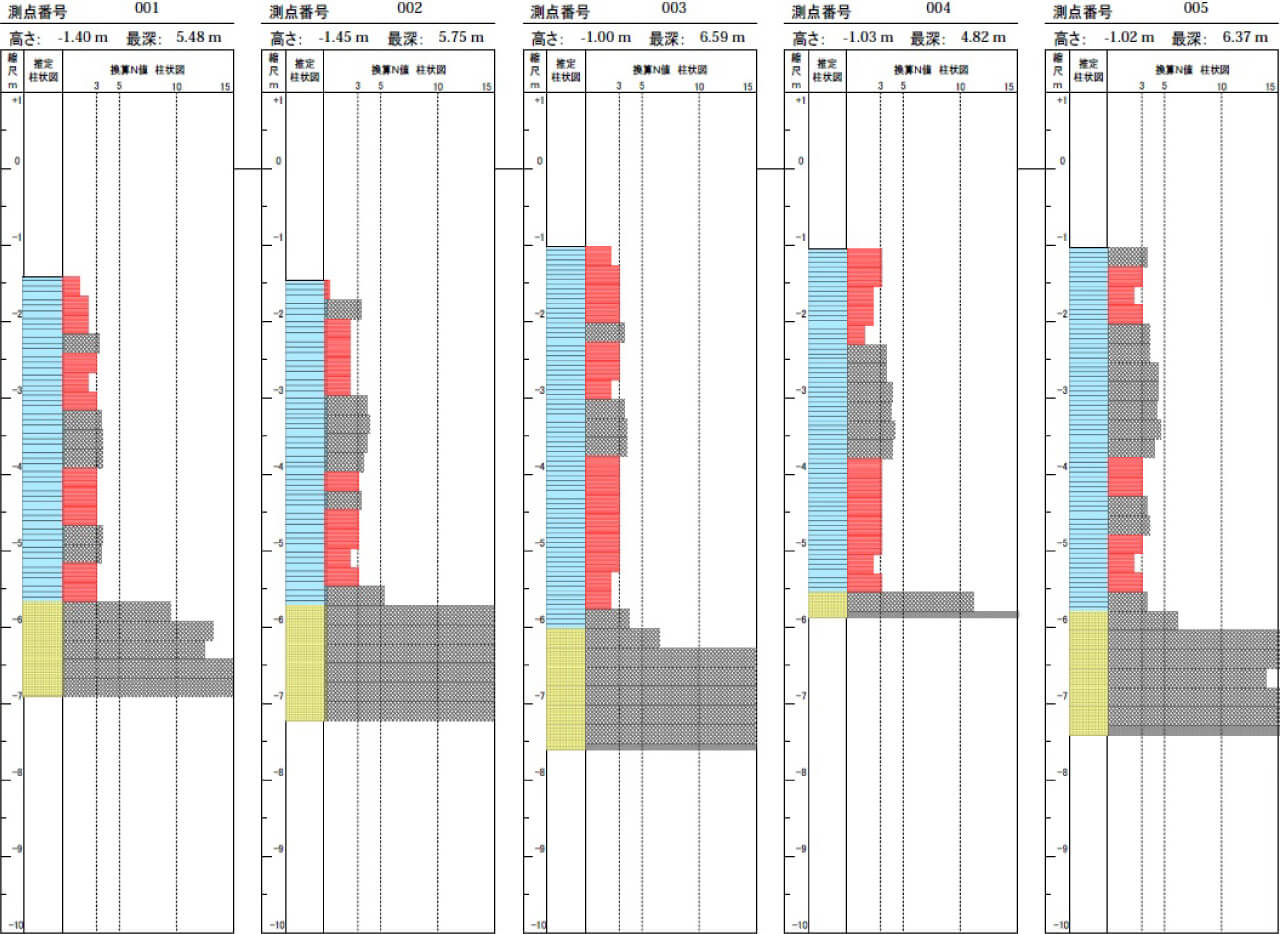

地盤の状況を知る

建物の基礎は地盤の状態に大きく左右されます。

どんなに建物性能が良くても、軟弱な地盤においては地震時において液状化が発生したり、建物が沈下したり傾斜したりもします。

榊住建では災害に備えて⾧く住めるように、地盤調査は必ず行い、調査会社から判定を受け、補強方法や改良方法、基礎形状の検討を行います。

また高低差のある敷地、地下に対しても構造事務所とともに、擁壁の構造、基礎形状の検討も行います。

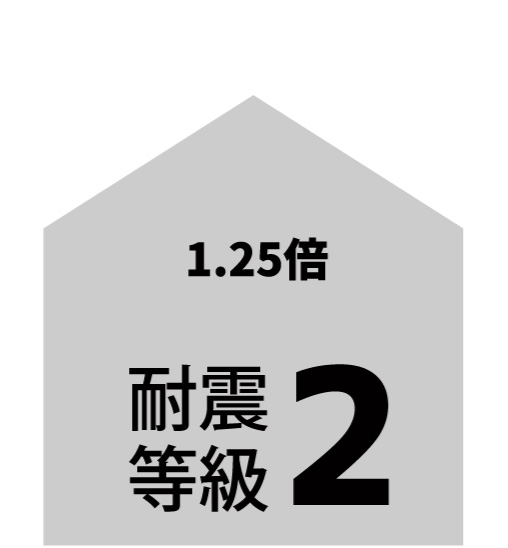

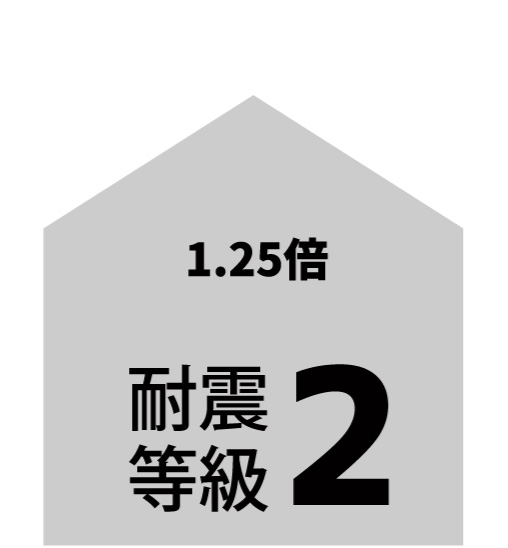

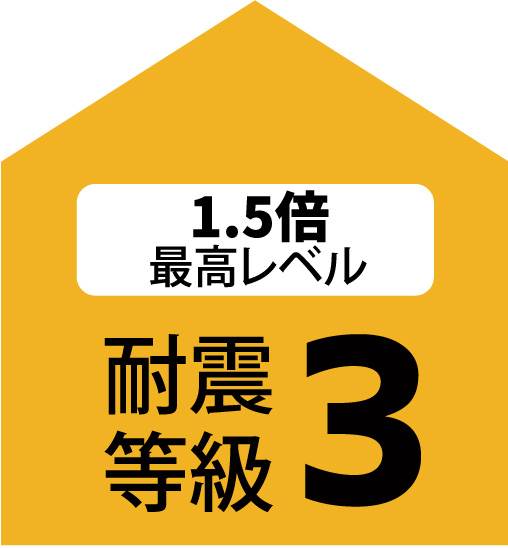

耐震等級3を基本に設計

耐震等級3は、耐震性の評価基準の中で最も高いレベルを指します。

「耐震等級1」から「耐震等級3」までの3つの等級が定められており、「耐震等級3」は「耐震等級1」の1.5倍の強度を持つとされています。

「耐震等級3」は大地震が発生しても、修理や補強を行うことで建物を維持し、住み続けることができる可能性が高い性能となっています。

建築基準法の最低ライン。

建築基準法(耐震等級1)の1.25倍の耐震性。

建築基準法(耐震等級1)の1.5倍の耐震性。耐震等級の最高レベル。

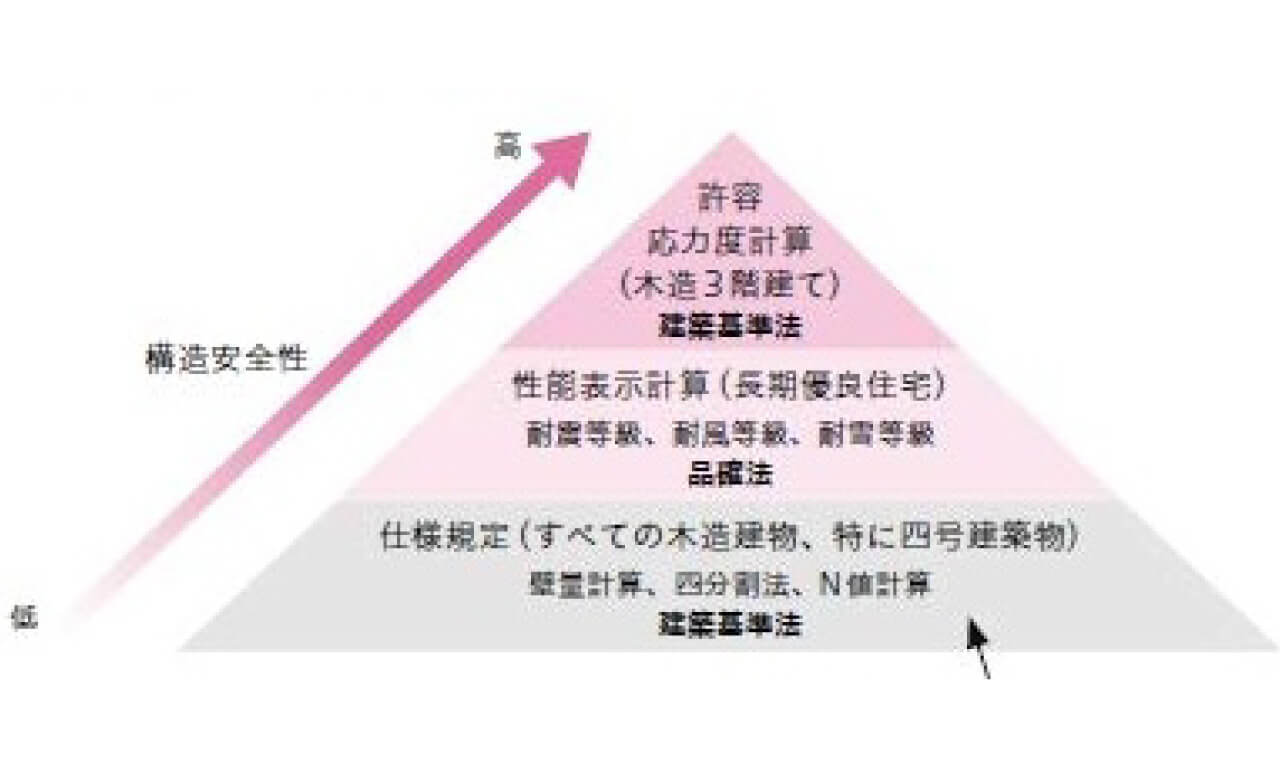

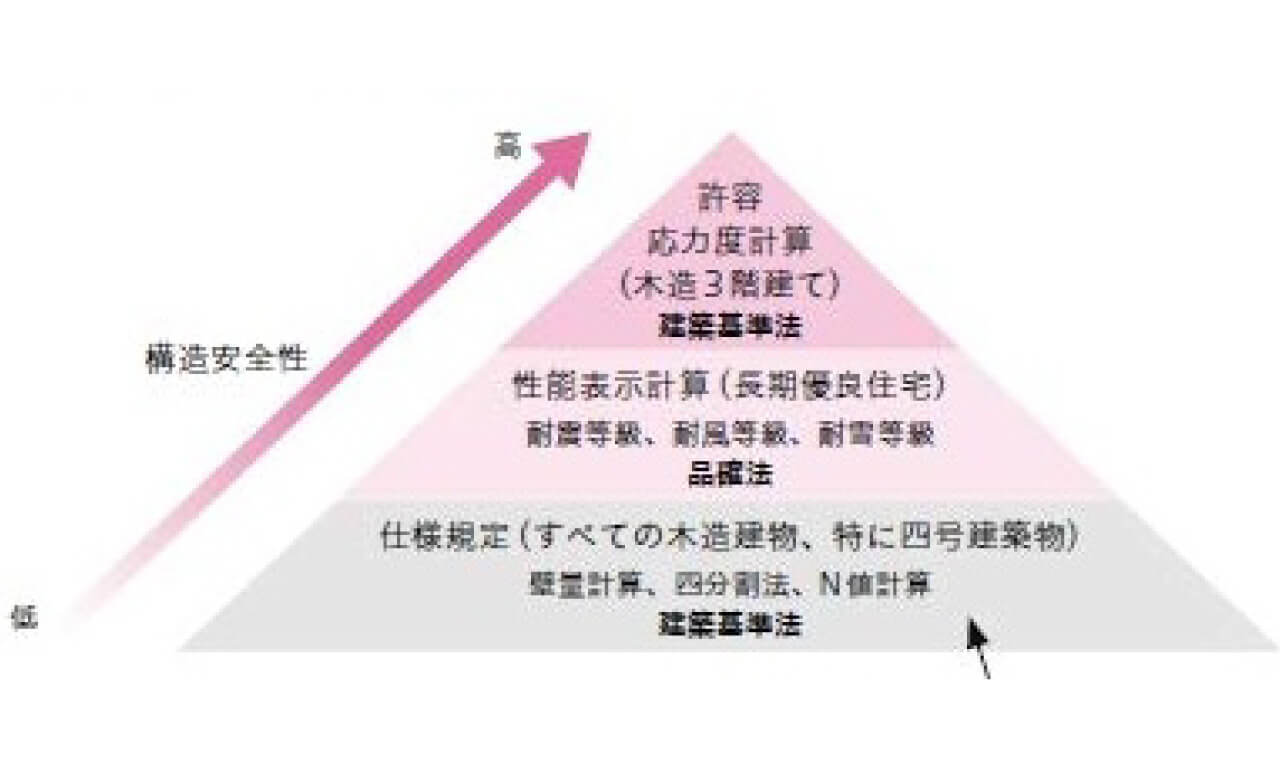

許容応力度計算による耐震設計

耐震性能を示す方法には、国土交通省の定めた告示(仕様規定)と住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)、許容応力度計算があり、それぞれレベルが異なります。

榊住建の新築住宅では、品確法の最高等級である耐震等級3の確保を基本としていますが、簡易計算ではなく、構造解析に基づいた詳細な設計を行い、許容応力度計算に基づいて耐震性能を示しています。

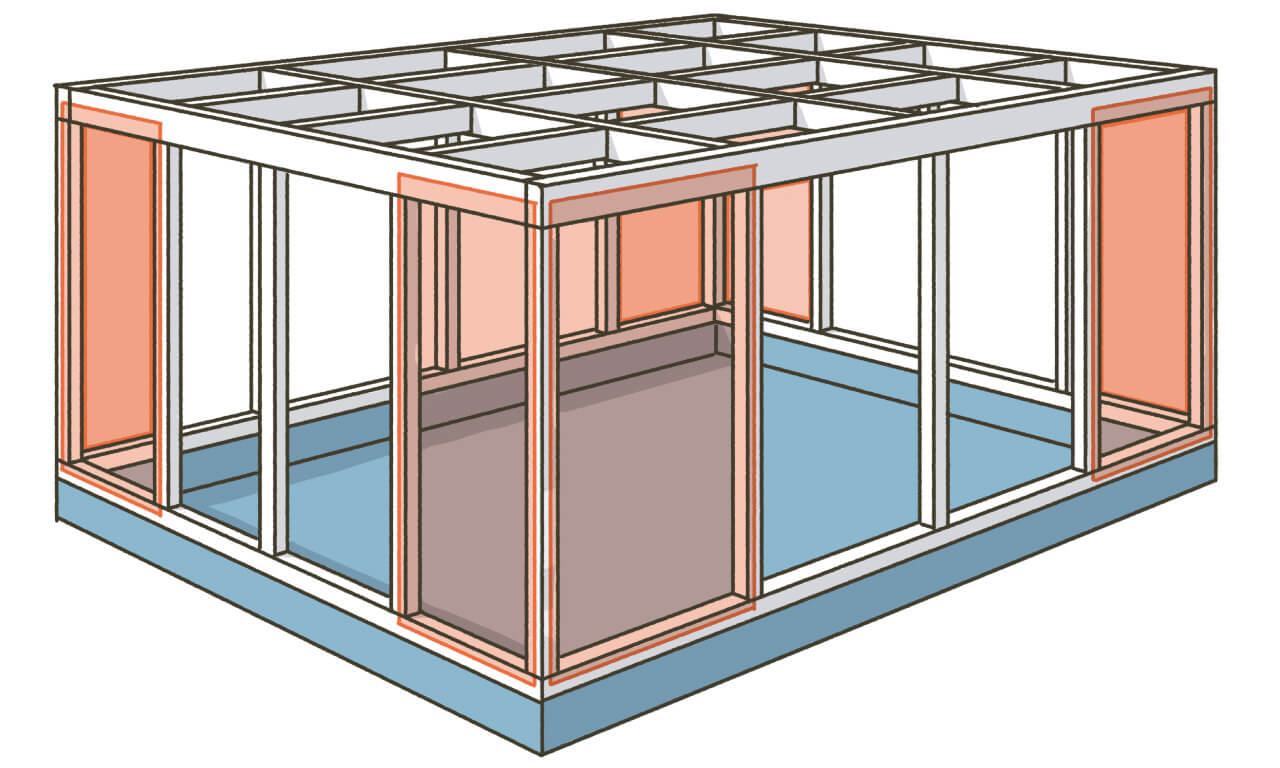

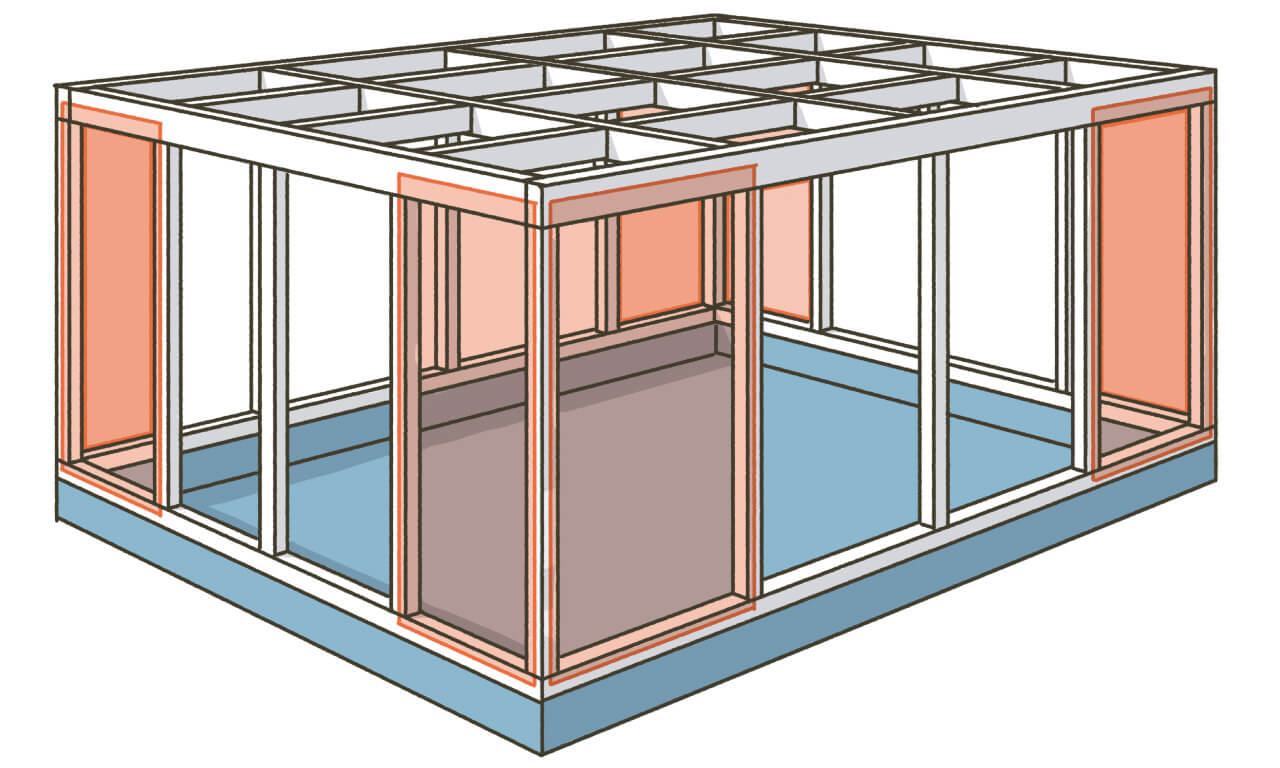

耐力壁の役割について

耐力壁は地震や台風の時に横方向に揺れるのに対して、建築物を支えるための壁です。

耐力壁の設置は、建物の安全性を大きく向上させるため、新築時または改修時の耐震設計で重要な役割を果たします。

榊住建は、プランの作成時から耐力壁の配置を検討して、耐震等級をクリアし無理のない構造で建て主さんが望む自由なプランを考えています。

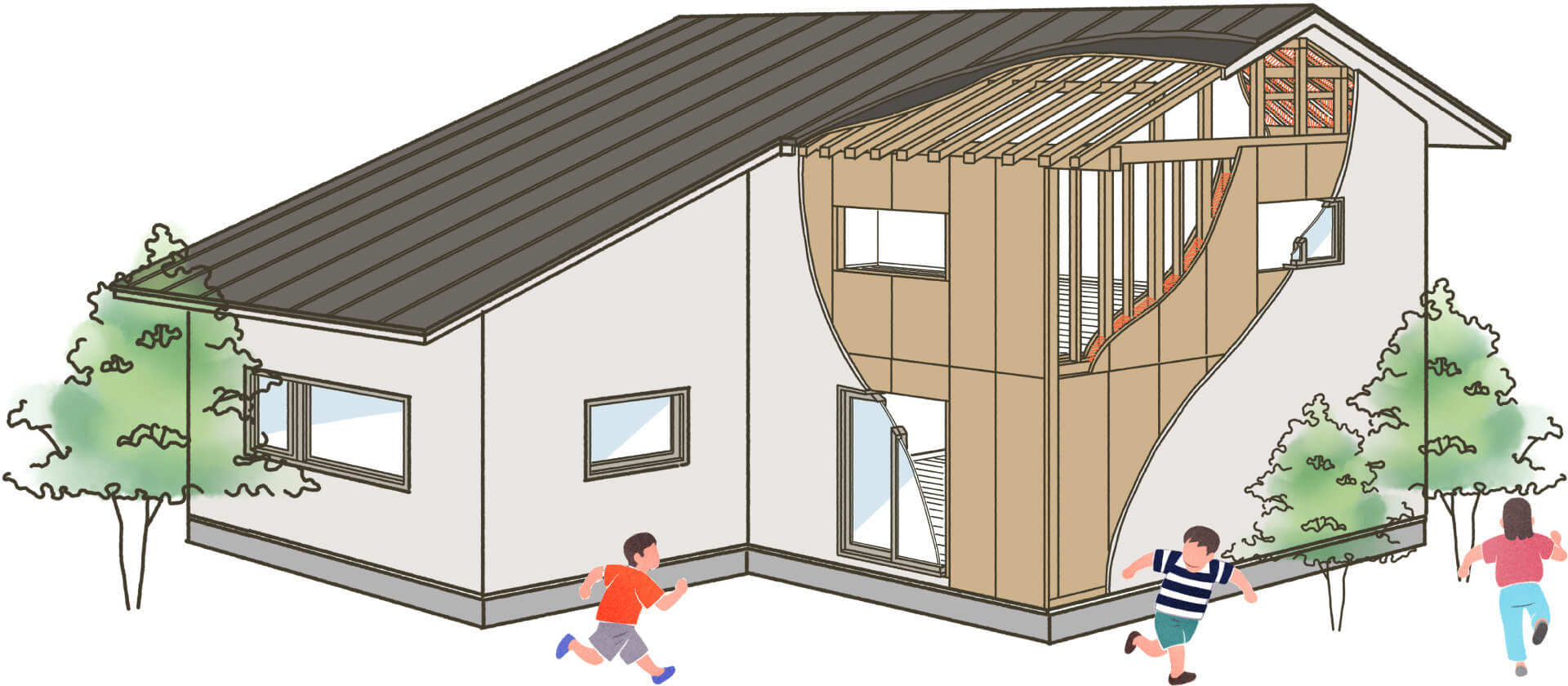

無垢構造材を基本とした耐久構造

構造材は、基本として無垢構造材を使用しています。

床には厚い構造用パネルを張ることで、剛床とし、柱の外側には透湿性の高いパネル(耐力面材)を施工します。

壁内結露など、建物の耐久性に関わるリスクも抑えています。

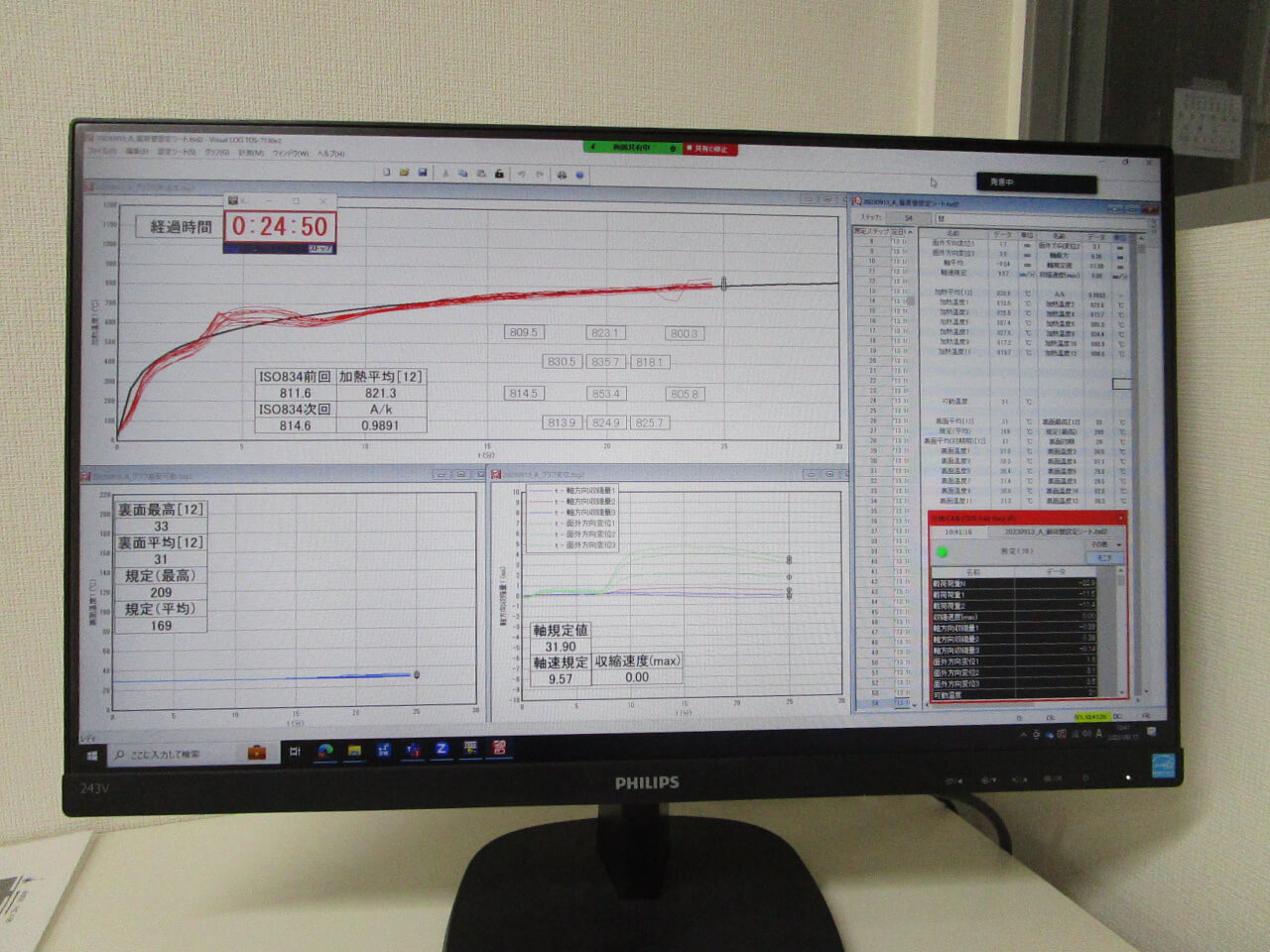

燃えにくい材料を使用する

都市部の住宅では、住宅が密集している地域が多いことから、火災に耐えられるように、燃えにくい材料であることも大切な要素です。

断熱材やボード等の材料には、燃えない材料や周辺に燃え広がらない材料を積極的に採用しています。

榊住建は、当社の関連会社「浦技研究所」において、防火性能を確かめる試験体を製作しています。>>

防蟻性能の確保

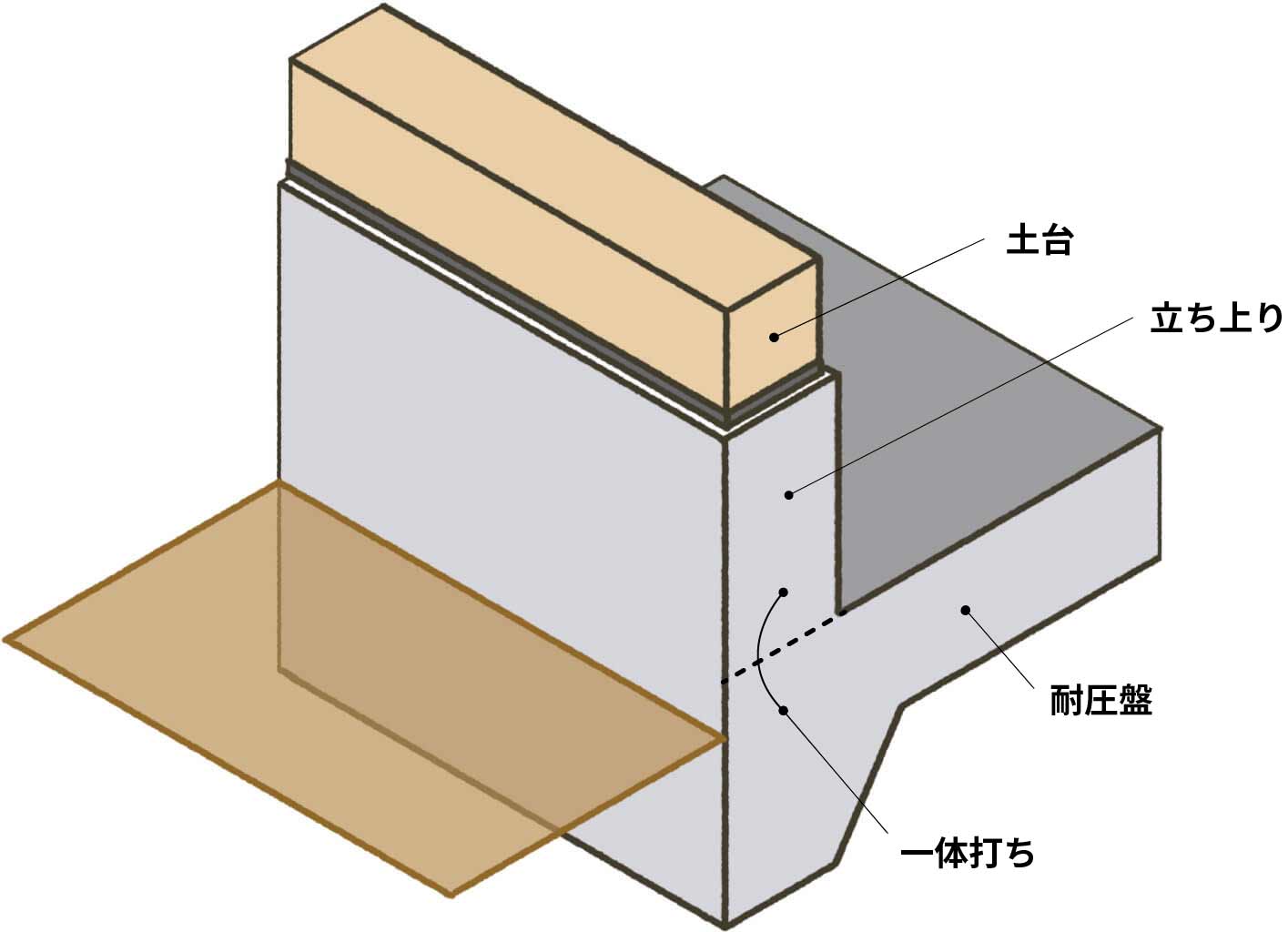

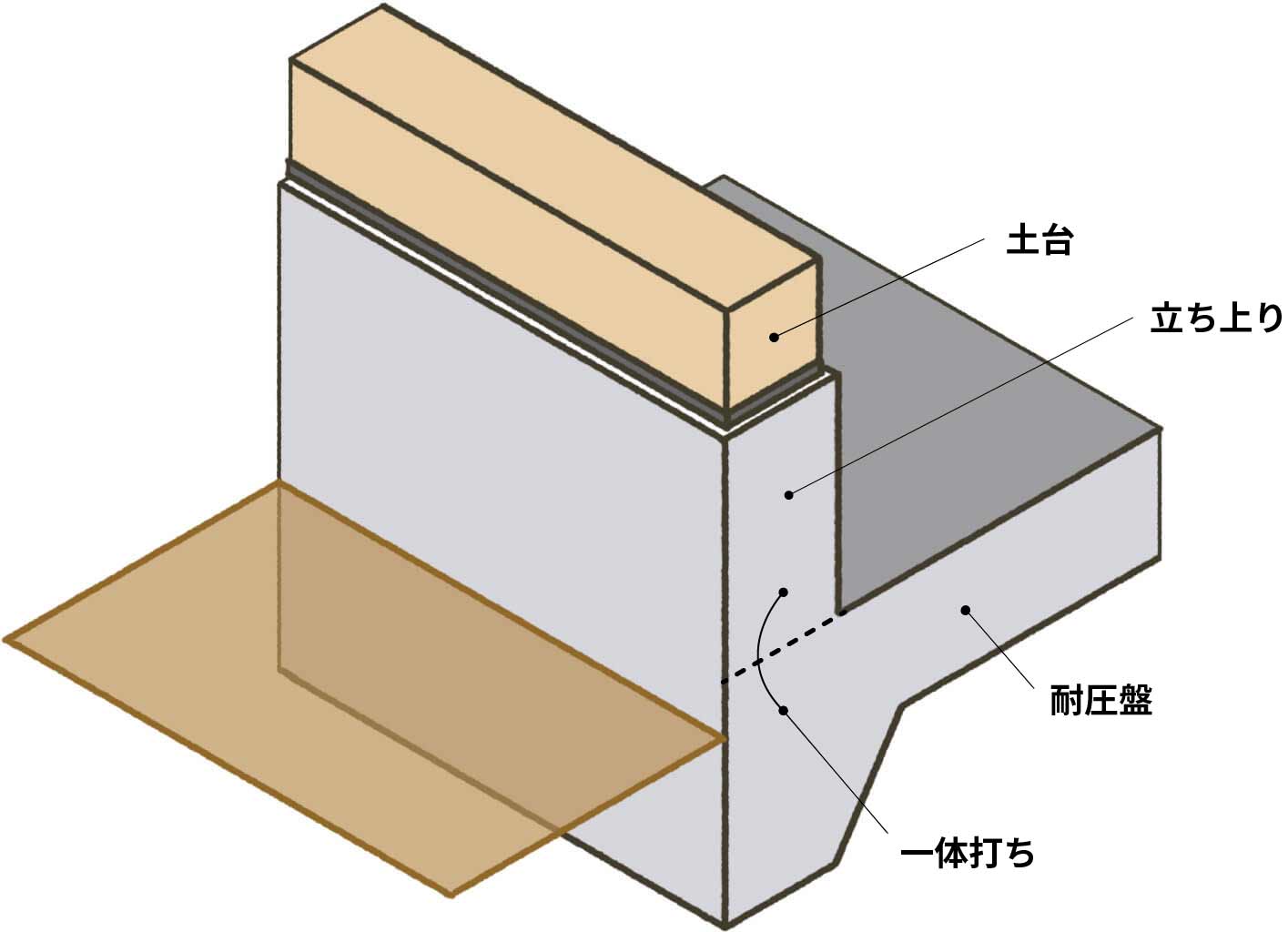

榊住建は、シロアリ対策として化学薬品に過度に依存するのではなく、構造そのものからリスクを抑える工夫をしています。

とくに重視しているのが、基礎コンクリートの打設方法です。シロアリは、湿った木の匂いに誘われて、基礎外周やコンクリートの打ち継ぎ部分の隙間から侵入してきます。

そのため榊住建では、基礎の耐圧盤と基礎立上りのコンクリートを一体打ちすることを基本としています。

この「一体打ち」は、物理的にシロアリの侵入口を減らす極めて効果的な方法であり、自然素材との相性も良く、長期的な安心につながります。